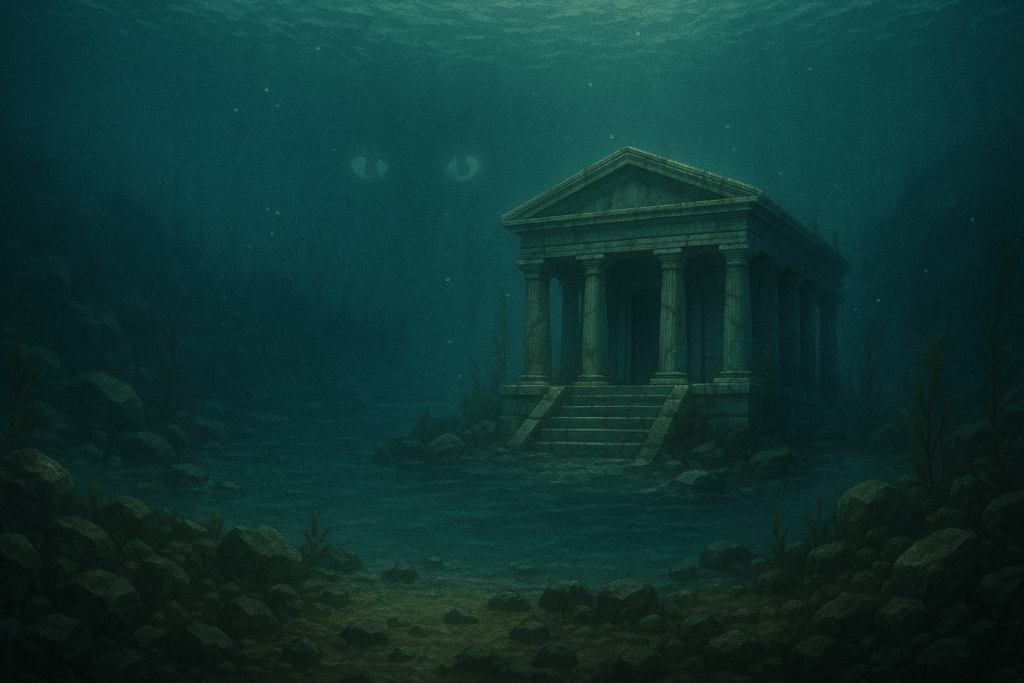

その1 支笏湖 ― 水底に沈む神殿と“視線”の正体

文:黒崎 咲夜|ホラーライター・都市伝説研究家

――その湖は、まるで人の瞳のようだ。

北海道・千歳市にある支笏湖。

日本で二番目に深く、透明度は二十メートルを超える。

静寂の底に沈むその青は、美しすぎて不自然だと感じたことはないだろうか。

僕がこの湖を取材したのは、晩秋。

湖畔の温泉街は観光客もまばらで、風がやけに澄みすぎていた。

その時、地元のダイビングガイドがぽつりと漏らした。

「あの底には、階段みたいな石があるんです。……まるで神殿の跡みたいに。」

沈んだ神殿の伝説

支笏湖の湖底遺跡説は、1970年代からダイバーの間で囁かれ始めた。

湖の北岸、深度30メートル付近に“規則的に積まれた石壁”のような構造があり、人工的に見えるという。

ある地元紙の記録にはこうある。

「湖底で灯りを当てると、直線が浮かび上がる。自然の岩にはありえない角度だ」

学者はこれを“火山性隆起による自然構造”と説明するが、漁師たちはもっと別の言葉を使う。

「あそこには、沈められた村があるんだ」

それは、湖の神を怒らせた者たちの末路だという。

湖底へ ― 視線の正体

僕は取材を兼ねて、現地のダイバーに同行した。

水温は5度。ウェットスーツ越しでも骨の奥まで冷気が刺さる。

水中ライトを点けると、青黒い闇がゆっくりと形を変え、底へと導く。

そして、見えた。

石段のような連なり。規則的に並ぶ矩形。

それはまるで、誰かが設計し、作り、祈りを捧げた“建築物”の遺骸だった。

その瞬間、背後から何かに“見られた”。

水の中なのに、空気を震わせるような圧力。 ……まるで、水が息をしている。

急浮上してボートに戻った僕に、ガイドが言った。

「ああ、見られたんですね。あそこには、いつも“誰か”がいるんです。」

科学が語る、もうひとつの顔

支笏湖は約4万年前の火山活動で形成されたカルデラ湖。 湖底には火山噴出物が堆積し、独特の岩盤構造を生み出している。 2000年代の地質調査では、「人工物ではなく自然の断層構造」と報告されている。

それでも――この湖に潜った人の中には、“説明できない感覚”を口にする者が絶えない。 透明すぎる水、反響する呼吸音、光の屈折が作り出す幻視。

心理学的には、「感覚遮断状態における被視感(sense of presence)」と呼ばれる現象だ。 だが、それを知っていても、僕の背中を這った冷気の正体は、今もわからない。

参考:北海道reamer – 支笏湖の異界伝説

環境省 – 支笏湖カルデラ地形調査報告

湖の記憶

夜、宿の窓から湖面を見下ろす。風はなく、波も立たない。 まるで湖そのものが眠っているようだった。

ふと気づくと、鏡のような水面に、自分の顔が映っている。 その顔が、少しだけ、笑っていた。 ……僕は、笑っていなかったのに。

情報ソース:

・北海道reamer – 支笏湖の異界伝説

・環境省 支笏湖環境データ

・「日本心理学会:感覚遮断における被視感研究」(2019)

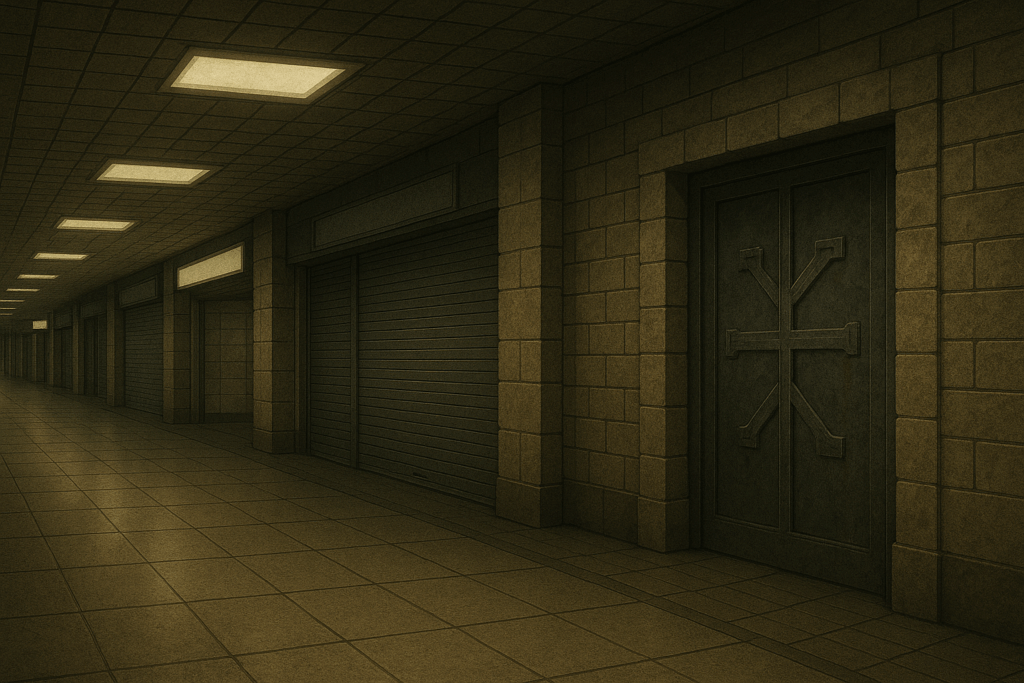

その2 札幌地下街 ― 封印された扉の向こう側

地下街を歩くたび、思うことがある。

人はなぜ、こんなにも深く潜ろうとするのだろう。 札幌駅前から大通公園まで続く地下街「ポールタウン」「オーロラタウン」。 そのどこかに、“動く壁”があるという噂を、あなたは聞いたことがあるだろうか。

それは都市伝説として語られるだけでなく、清掃員や保守員の間で“実話”として囁かれている。 彼らの言葉は、決まって同じだった。 「深夜に壁を押したら、開いたんです」

札幌地下の迷宮伝説

この話の起源は1972年の札幌オリンピックの時期に遡る。 突貫工事で地下街を拡張する際、予定図面にない“古い通路”が見つかり、 そのまま封鎖された――という記録がある。

当時の建設関係者は語る。 「煉瓦造りの古い壁が現れた。明治期の地下倉庫か軍用施設だろう」 その後、壁はコンクリートで塞がれ、現在では“壁の一部に段差がある区画”として残るという。

都市開発史に詳しい郷土史家・佐藤直樹氏はこう語る。 「札幌の地下は、複数の時代の遺構が重なっている。 古い下水道、防空壕、倉庫が連結している可能性は高い」 (出典:北海道reamer『札幌地下街の謎通路』)

午前2時、封印の壁

取材許可を得て、僕は夜の地下街に入った。 深夜2時。人影はなく、蛍光灯の音だけが耳を刺す。 壁の一角に、確かに違和感があった。 他よりわずかに新しいコンクリート、目地の粗さ。 手のひらを押し当てると――鈍い“空洞音”が返ってくる。

さらに強く押す。 その瞬間、「ゴン」という音とともに、壁がゆっくりと奥へ沈んだ。 冷たい空気が流れ出す。 その向こうに、赤錆びた扉。 明らかに、今の地下街の設計とは異質なものだった。

息を止め、懐中電灯を向ける。 そこは煉瓦造りの通路――湿った匂いと、わずかな風。 足元には古い電線、崩れかけた案内板。 光を奥に向けたとき、遠くの壁に何かが浮かんでいた。 白い影。 いや、“人の顔”だった。

声にならない叫びが喉で溶けた。 ライトを落とした瞬間、背後で「バタン」と音がして、扉は閉まった。 明かりをつけた時、壁はもう、動かなかった。

札幌地下の真実

札幌の地下街は、1960年代から70年代にかけて整備されたが、 その下層には戦時中の防空壕・通信施設が実際に存在していたことが、 札幌市公文書館の資料でも確認できる。 札幌市公文書館 – 防空壕資料

封鎖された通路の存在も、施工業者の証言で複数残されている。 ただし、「壁が動いた」「人の顔を見た」という現象は、 地下閉所での酸素濃度低下による幻視・パニック発作と考えられる。

心理的に密閉空間では、 「音の反響」「暗闇の連想」「逃走不能の感覚」が恐怖を増幅させる。 それを脳が“誰かの気配”として錯覚する――。 科学ではそう説明できる。

……だが、あの夜、僕が感じたあの呼吸音は、 自分のものではなかった。

閉ざされた都市の記憶

地下街を出て、地上に戻ると夜明け前の風が冷たかった。 通りには誰もいない。 けれど、ビルのガラス越しに、ふと自分の背後を見た気がした。 そこには―― さっき地下で見た“白い顔”が、同じ表情でこちらを見ていた。

情報ソース:

・北海道reamer『札幌地下街の謎通路』

・札幌市公文書館 – 戦時中の防空壕資料

・「都市考古学と防空遺構」日本考古学会誌(2020)

その3 留萌 ― 時間が止まる神社の参道

留萌の山間部。

霧の濃い日には、山の奥に“知られていない鳥居”が現れるという。 地図にも載らず、地元の人々も「あそこは行かない方がいい」と言葉を濁す。 噂では、参道に入ると時間が止まるらしい。

僕は半信半疑で、取材のためにその山を訪れた。 方位磁針を頼りに登り始めて三十分、木々の間に古びた鳥居が見えた。 塗料は剥げ、注連縄は風に解けて垂れ下がっている。 だが、鳥居の奥には確かに“参道”が続いていた。

留萌に伝わる“時間の神隠し”

留萌市幌糠(ほろぬか)地区には古くから「帰らずの社(やしろ)」という伝承がある。 山菜採りや狩人が誤ってその参道に入り、戻ってくるまで数日を要した―― しかし、本人の感覚では“数分”しか経っていなかったという。

民俗学的には「神隠し型伝承」の典型だが、特筆すべきは“時間のずれ”を伴う点だ。 2018年、地元紙『留萌タイムス』には、 「登山中にGPSが数分間作動停止、音声記録が逆再生されていた」という証言が掲載された。 (出典:北海道reamer『留萌の時空神社伝説』)

参道に入る ― 時計の針が動かない

鳥居をくぐった瞬間、音が消えた。 風の音も、鳥の声も、まるで世界が“息を止めた”ようだった。 手首の時計を見た。午前11時24分。 参道を歩き続けるが、何かがおかしい。 光が変わらない。影の向きも同じ。

五分ほど歩いたつもりで時計を見る。 ……11時24分のままだった。 針が動かない。 まるで、この場所だけが時間から切り離されているようだった。

さらに奥へ進むと、空気が変わった。 遠くから祭囃子のような音。 だが、それは再生ではなく、逆再生のような“巻き戻る音”だった。 脳の奥に直接響くような、不快なノイズ。 思わず耳を塞ぐと、後ろから足音が近づいてくる。 振り向くと――誰もいなかった。

その瞬間、視界の端に、白い服の影が一瞬映った。 次の瞬間、意識が遠のき……気づけば鳥居の外に立っていた。 時計は、11時25分を指していた。

時空の錯覚、あるいは

留萌地方の地磁気異常は、実際に国土地理院の測定でも報告がある。 火山性鉱石の影響でコンパスやGPSが乱れる地点が点在しているのだ。 また、山中では「音の反響遅延」「気圧低下による聴覚異常」が起きやすく、 それが“時間停止”や“逆再生音”として知覚される可能性がある。 国土地理院 – 地磁気異常報告

だが、心理学的に見ると、閉ざされた静寂は人の時間感覚を狂わせる。 外界の変化がない環境では脳が“時間の経過”を計測できなくなる。 それが「時間が止まった」と感じる要因だ。

……ただし、鳥居を出たとき僕が見た“影”の存在は、 理屈では説明できなかった。

神が棲む静止

取材を終え、山を下りながらふと気づく。

手に握っていた録音機の電池が、完全に切れていた。

新品だったはずなのに。

再生ボタンを押すと、微かに音が流れ

※本記事は都市伝説・考古記録をもとにした創作的再構成です。実在施設への無断立入は危険を伴います。

現地取材と資料に基づく考察であり、超常現象の実在を示すものではありません。

コメント