【序章】──吹雪の中の号令

「まだ……生きている……」

そう呟いた声が、雪の闇に消えた。

八甲田山は、冬になると息を呑むほど静かだ。

風の音も、鳥の羽ばたきも、すべて雪が呑み込んでしまう。

それなのに、なぜかあの夜だけは──

“足音”が聞こえるという。

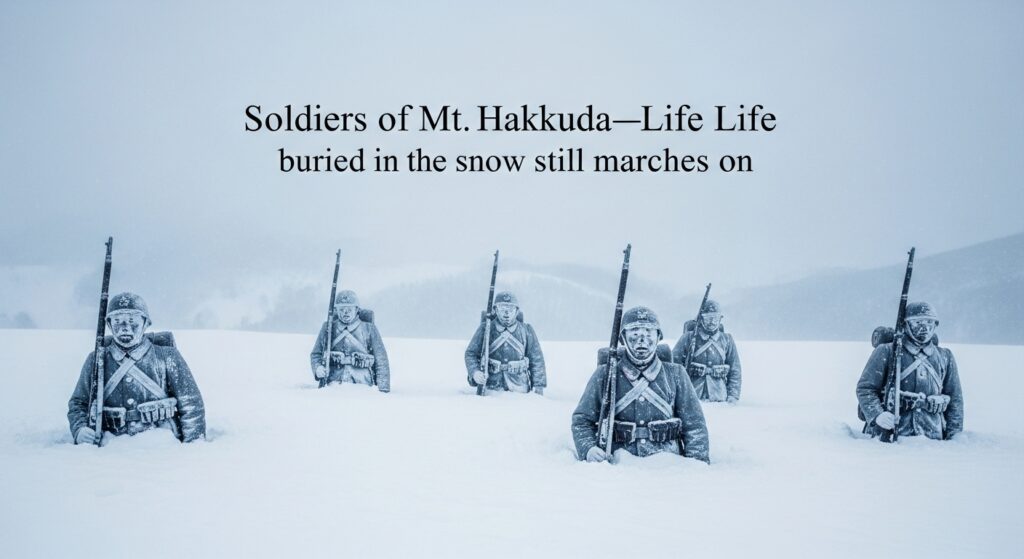

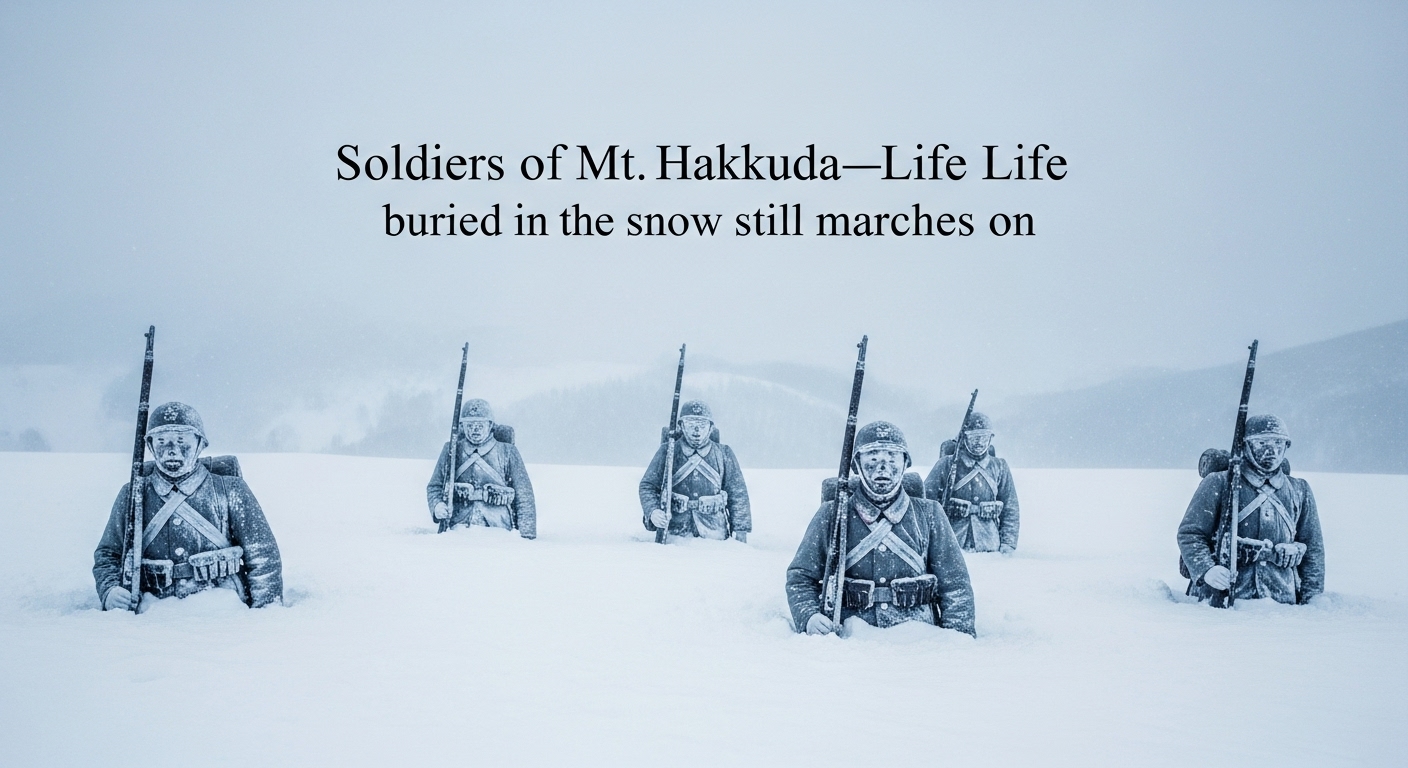

1902年1月23日。

青森歩兵第五連隊210名が、雪中行軍訓練のために出発した。

彼らは、ロシアとの戦争を想定した“耐寒訓練”の部隊。

だが、悪天候と判断ミスが重なり、彼らは八甲田の奥深くで道を失う。

そして三日後、捜索隊が見つけたのは──

雪の中で凍りついた、行軍姿のままの兵士たちだった。

生還者、わずか11名。

死者199名。

以来、八甲田山は「兵隊の霊が行進する山」と呼ばれるようになった。

その声は、今も吹雪の中から響いてくる。

第一章:実在した“死の行軍”

明治35年1月。

気温は氷点下20度を下回り、風速20メートルを超える猛吹雪が続いていた。

それでも、陸軍の命令は変わらなかった。

“出発せよ”と。

210名の兵士たちは、青森から田代方面へ向けて雪原を行進。

だが、装備は貧弱で、毛布も不足。

食糧は凍りつき、羅針盤も凍結。

吹雪の中で方向を失った部隊は、次第に体力を奪われていった。

捜索隊が発見した遺体の多くは、前を向いたまま倒れていた。

中には銃を握りしめ、整列した姿勢で凍りついた者もいた。

それはまるで、「命令に従ったまま、死を迎えた兵士の列」だった。

彼らが何を思いながら雪の中で息絶えたのか。

誰も知ることはできない。

第二章:山が呑み込んだ記憶

八甲田山は、古くから“神の山”と呼ばれてきた。

その中心には、今も硫黄の湯気を立ちのぼらせる“地獄沼”がある。

火山の噴気と腐臭。

まるで山そのものが、生き物のように息づいている。

修験者たちはこの地を「行」と呼び、地霊を鎮める儀式を行ってきた。

だからこそ、地元の人々は言う。

> 「八甲田は、怒らせてはいけない山なんだ。」

吹雪の日、山に入ると、風が“名前を呼ぶ”という。

誰もいないのに、足元で雪が鳴り、後ろから“もう一人の歩調”が重なる。

それを見た者の多くは、二度とこの山に近づかなくなる。

第三章:兵隊の霊を見た

現代になっても、この山で奇妙な体験をしたという報告は絶えない。

登山者のひとりは、こう証言した。

> 「夜明け前、吹雪の中で“軍靴の音”がした。振り返ると、白い影が列を成して歩いていた。」

別の隊員は、無線機から“前へ進め”という声を聞いたという。

録音を再生しても、声は残っていなかった。

地元の山岳救助隊員は言う。

> 「八甲田の風は、人の声に似ている。でも、あの音だけは違う。号令の響きなんだ。」

“兵隊の霊”が今も雪原を歩いている。

その足跡を追っても、朝には跡形もなく消える。

第四章:沈黙する行進──凍死者の姿勢

八甲田の遭難者たちは、恐怖ではなく「命令」に従って死んだ。

その姿勢のまま凍りついた兵士の姿は、戦争の狂気そのものだった。

“命令”という言葉が、個の判断を奪い、死の中へと導く。

山は、その従順さを永遠に閉じ込めたのかもしれない。

彼らの霊が“まだ進んでいる”のは、

命令が解除されていないからだと、地元では語られている。

彼らはいまも、雪の中を前へ進み続けている。

第五章:鎮魂の風

遭難現場にはいま、石碑と慰霊塔が立っている。

1月23日になると、遺族や自衛隊員が集まり、静かに黙祷を捧げる。

読経の声が雪に吸い込まれ、風が返すように唸る。

> 「兵たちは、まだここにいます。」

供養碑の周囲には、しばしば“足跡が現れては消える”という。

雪が積もる夜、誰もいないはずの斜面に、軍靴の形をした穴が並ぶ。

地元では、それを「霊の巡礼」と呼んでいる。

第六章:心に刻まれた行進──心理的残響

心理学者の見解では、八甲田の“霊体験”は「集合的トラウマの残響」とされる。

悲劇が深く記憶に刻まれ、人々がそれを“再演”するのだという。

しかし、科学的説明だけでは割り切れない現象も多い。

なぜ、誰もいないはずの夜に“号令”が聞こえるのか。

なぜ、吹雪の日だけ、霧の中に“影の列”が現れるのか。

人の心が恐怖と哀惜を同時に感じるとき、

現実と幻の境界は、わずかに曖昧になる。

その隙間から、“八甲田の兵士たち”が現れるのかもしれない。

第七章:都市伝説──“歩き続ける列”

21世紀になっても、この山の噂は消えない。

夜の国道で、ライトの先に“軍服姿の列”が見えたというドライバー。

深夜の山小屋で、ドアが勝手に開き、“点呼”の声が聞こえたという登山者。

どの証言も奇妙に一致している。

彼らは皆、山頂へ向かって歩いていた。

それはもはや「心霊現象」ではなく、“八甲田の記憶そのもの”が歩いているのかもしれない。

SNSの時代に入り、遭難現場の映像が投稿されるたび、

「画面の奥に、誰かが立っていた」と話題になる。

百年以上前の雪原で凍った彼らの影は、

今も、ネットの闇の中で静かに行進を続けている。

第八章:凍った声の意味

八甲田山の霊は、恐怖ではなく“記憶”そのものだ。

彼らは亡霊ではなく、忘れられなかった命令の残響。

生前、兵士たちは「前へ進め」という言葉に従い続けた。

死してなお、その命令から解放されない。

それは、戦争という制度の呪いのようでもある。

霊たちが歩み続けるのは、“上官の声”ではなく、“生きた証を求める声”なのかもしれない。

八甲田の雪がすべてを覆い隠しても、

その足跡だけは、今も誰かの心に残り続けている。

終章:雪の記憶

雪は、死を隠す。

だが、声は消えない。

夜の八甲田に立つと、風の中から“前へ進め”の声が聞こえる。

それが幻聴であっても、私は耳を塞ぐことができない。

なぜなら、それは百二十年前の彼らが、いまだに“凍った命令”を抱いている証だから。

雪の下には、数えきれない命が眠っている。

そしてその上を、誰かが歩き続けている。

──雪は溶けても、記憶は溶けない。

八甲田山は今日も静かに、その足音を受け止めている。

【参考文献・情報源】

- 青森県観光サイト「八甲田雪中行軍遭難事件」

- NHKアーカイブス「八甲田山 死の彷徨」

- 八甲田神社公式サイト

- 産経ニュース「八甲田山遭難と兵士の霊」

- 『八甲田 雪の記憶』(青森歴史研究会)

【警告と考察の立場】

本記事は、実際の史実と現地伝承に基づく文化・心理的考察であり、

霊的現象を断定・助長するものではありません。

八甲田山は今も多くの登山者が訪れる実在の山です。

すべての命に敬意を払い、この土地の記憶を忘れぬために記述しています。

コメント